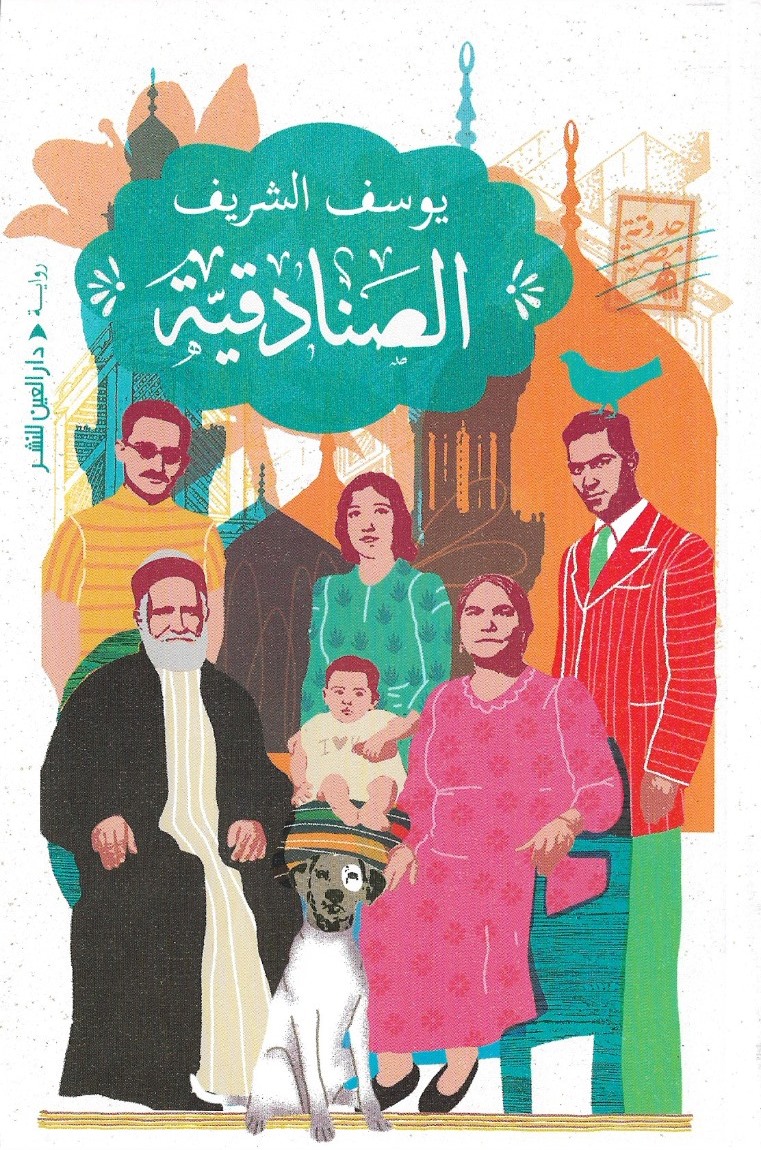

الصنادقية

0.00$

| المؤلف: | يوسف الشريف |

| دار النشر: | دار العين للنشر |

المتوفر في المخزون 2 فقط

في روايته الأولى، يقدم «يوسف الشريف» التاريخ وتبعاته عبر المكان الذي لا يشي، للوهلة الأولى، بما يمورُ في أعماقه من زلازل «الصنادقية»: محض حارة جامدة ظاهريا، مكان لغته الصمت، لا وجود لحركة، فكل شيء استقر في وضعية السكون، وكُلُّ مُفردةٍ لاذت، منذ عشرات السنين، بثبوت يناهض الخلخلة. الصنادقية في عمقها صورة لوطن كامل ضربه الجمود بعد نكسة يونيه 1967؛ ليغرق في دوامات وخُرافاتٍ وحالةٍ من التكلُّس لا سبيل لصح الرُّوح في جثمانها. هي «حدوتة مصرية»، تعانق فيها اللغة المشهدية للكاميرا لغة التأمل والتحليل والتساؤل؛ بُغية الوقوف أمام أحداث مَهولة وخَطِرة، وقعت بعد اختفاء الشيخ مالك، ليس فقط في الصنادقية.. بل في مصر كلها.

جريمة قتل حادث انتحار، إشهار إفلاس، قصص فساد، وفضائح بالجملة.

هذه الوقائع كافة ترتبط، على تباعدها بواقعةٍ واحدةٍ في الخلفية، غامضة ومركزية ومحركها : اختفاء شيخ ما.

كأنها لعنة، يوقظ اندلاعها أسئلة حادَّةٌ مُدبَّية تعجز عن الحصول على إجابات، وقد سقطت ورقة التوت الأخيرة عن السَّوْءَةَ، سَوْءَة الفرد والواقع معًا، فأصبح العراء مصير الجميع.

“الصنادقية”: رواية مختلفةٌ طَموحة، حيث يمكن لعالم شاسع أن يتجسد من أشد الشوارع ضيقًا، وحيث سؤال الهزيمة لا يقل قسوة عن الهزيمة ذاتها.

منتجات ذات صلة

قصص و روايات عربية

قصص و روايات عربية